今回は三相モーターへの配線接続を紹介しようと思います。

モーターの種類は三菱電機のギヤードモータ(ブレーキ無とブレーキ付の2種類)と三木プーリのモータの2種類を紹介します。

三菱電機のモータは端子箱があり、ブレーキ用の整流器も端子箱内の端子台に組み込まれていて非常に配線がしやすくなっています。

対して三木プーリのモータは端子台などは無く、電線が飛び出していて丸端子が付いているだけです。

三菱電機のモータはよく機械の中に組み込まれていてお馴染みなのですが、三木プーリのように電線が飛び出しているだけのモータもいろいろなメーカーから出ているので今回は紹介しようと思います。

三菱電機モータ

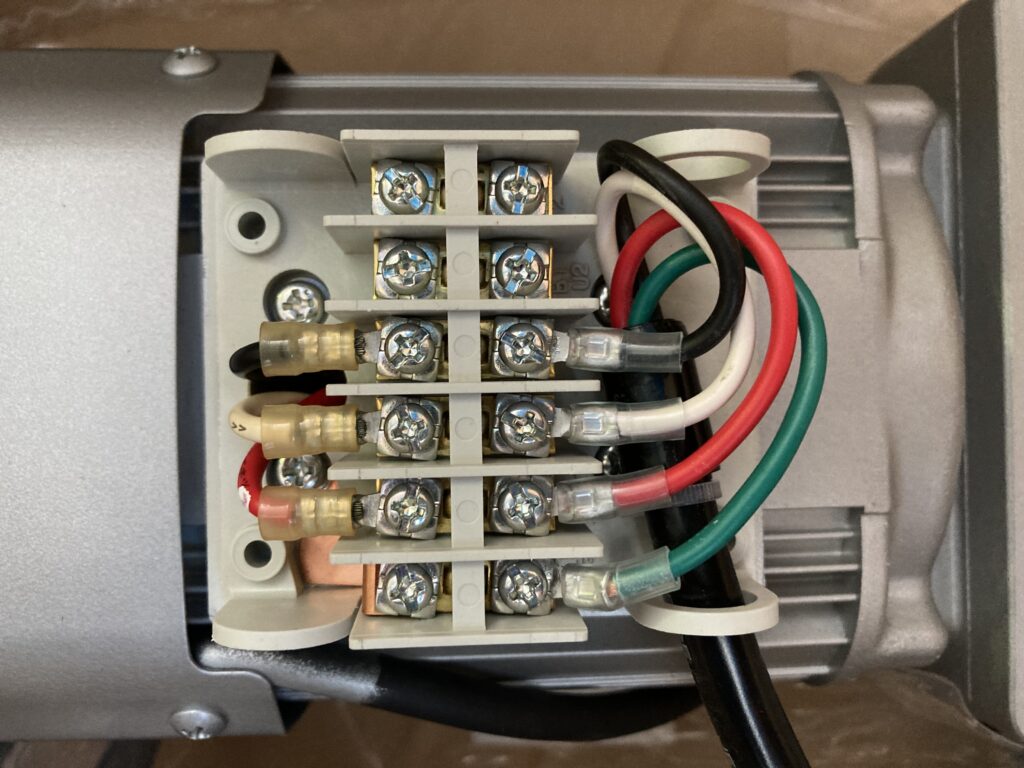

ブレーキ無モータ

ブレーキが無いのでモーターにつなぐ電線はE(アース)とU(赤)、V(白)、W(青または黒)の4芯になります。

基本的にモータにつなぐときは丸端子を使います。

今回は電線の色が分かりやすいように透明の絶縁キャップを使っていますが、普段は電線と同じ色のキャップ(黒の電線は青キャップ)かUVW表記のチューブを使っています。

よろしければ下記記事も参考に読んでみてください。

ブレーキ無モータの端子台はとてもシンプルに下から

アース、U、V、Wの順番に並んでいます。

ブレーキが無いのでインバータ駆動でも電磁開閉器での駆動でも4芯で問題ありません。

つないでみました。

インバータや可逆式電磁開閉器で逆回転を使わず、電磁開閉器で回転方向が一定方向でしか使わない場合もあると思います。

そんなときに回転方向を逆にする場合は赤と黒を入れ替えれば、モータの出力軸は逆回転になります。

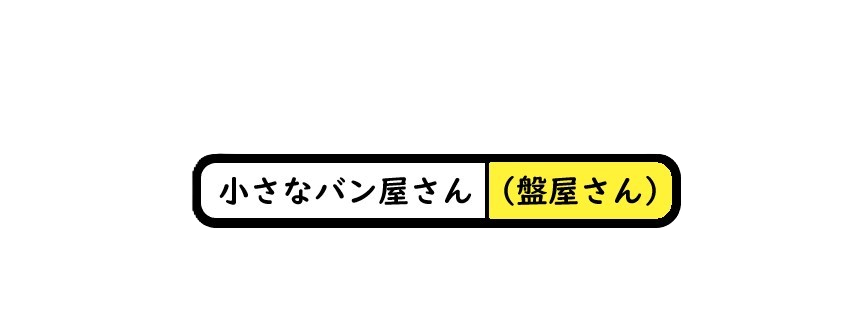

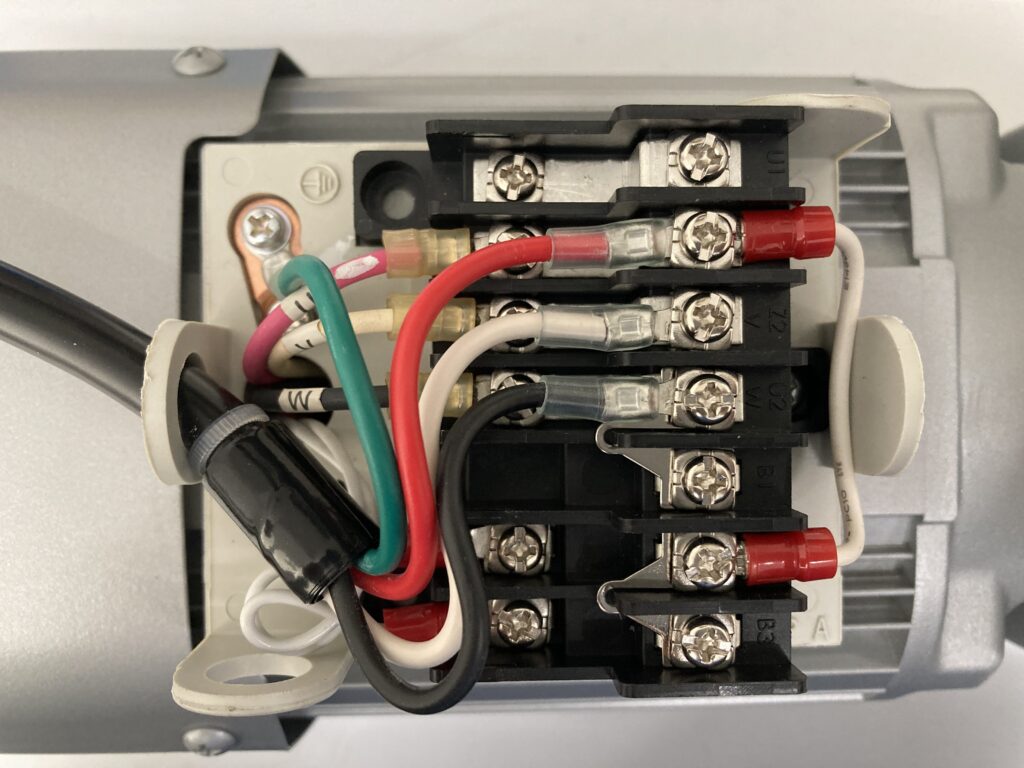

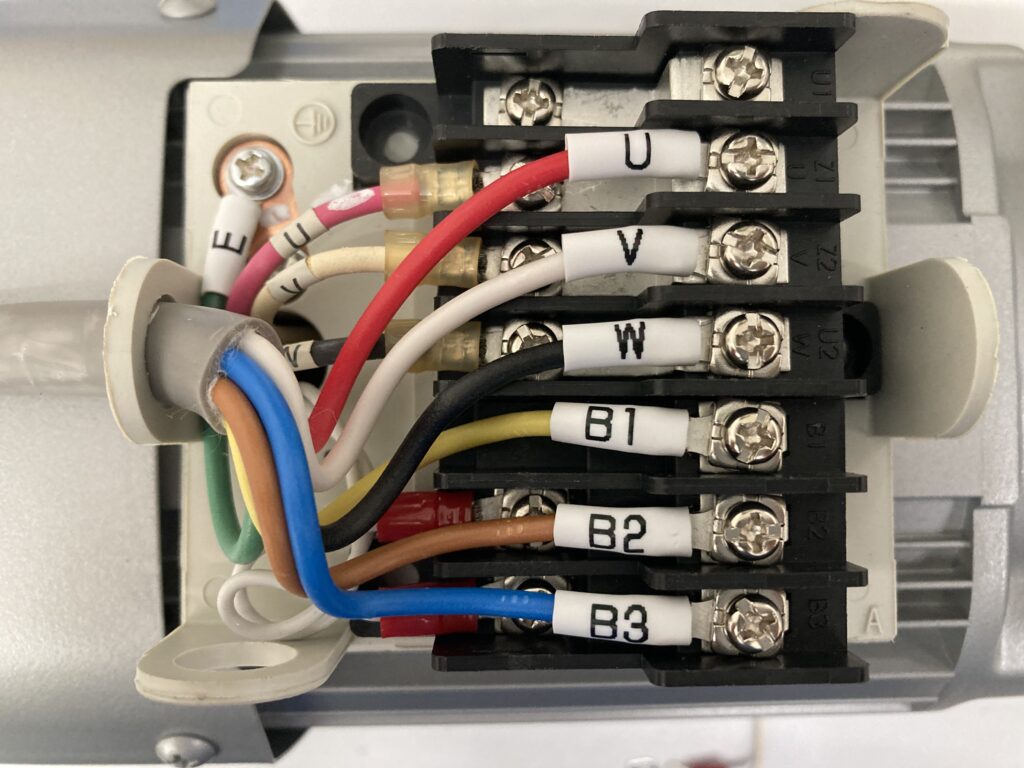

ブレーキ付きモータ

まずはブレーキ付きのモータ端子台を見てみましょう。

ブレーキ無とは少し異なりますね。左側の穴から出てきている電線の赤白黒がモータ電線、白くて細い2本の電線がブレーキ電線になります。

三菱電機のブレーキ付きモータは、端子台の中にブレーキに用の整流器が入っているため、別で整流器を準備しなくてもいいようになっています。

ブレーキの駆動には直流のDC90Vの電源が必要だったと思います。

端子台の整流器端子の部分にAC200Vを流すことで、整流器によってDC90Vに変換されてブレーキに電気が流れるようになっています。

ちなみにこのモータは電気が流れたらブレーキ解放、電気が切れたらブレーキがかかるようになっています。

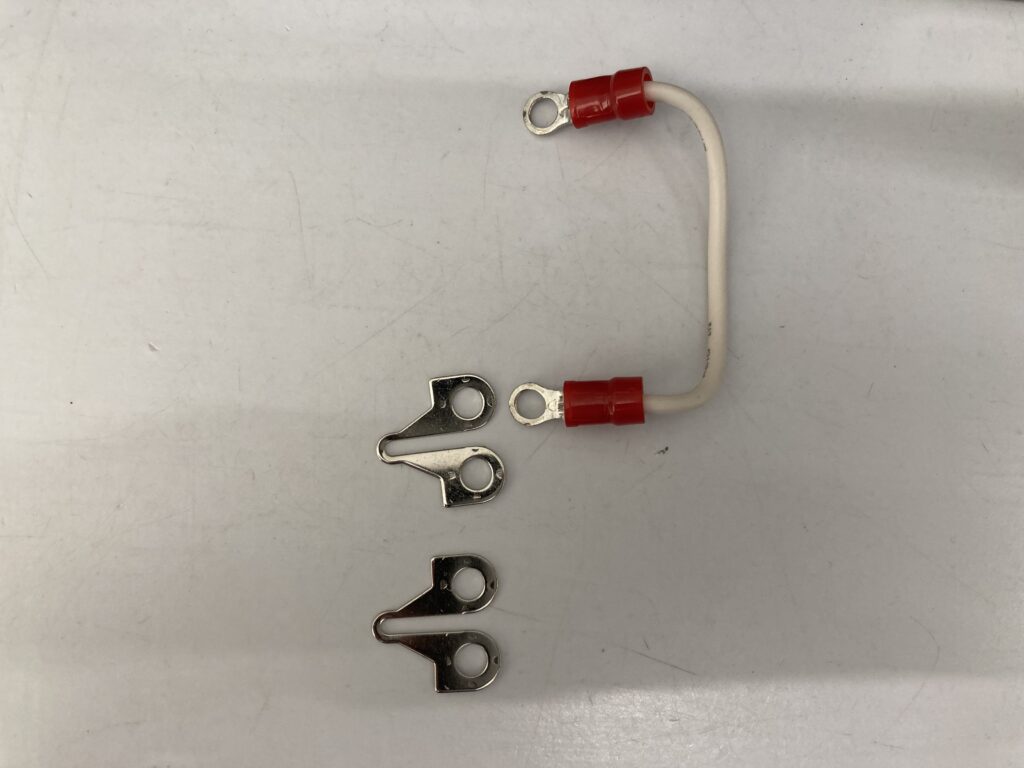

端子台には下のような渡り電線と渡りの導体板がついています。

この渡り電線と導体板がブレーキの方法によって必要だったり不要だったりと変わってきます。

またブレーキ付きモータの場合はインバータ駆動の場合と、電磁開閉器を使う場合でも配線の方法が異なります。

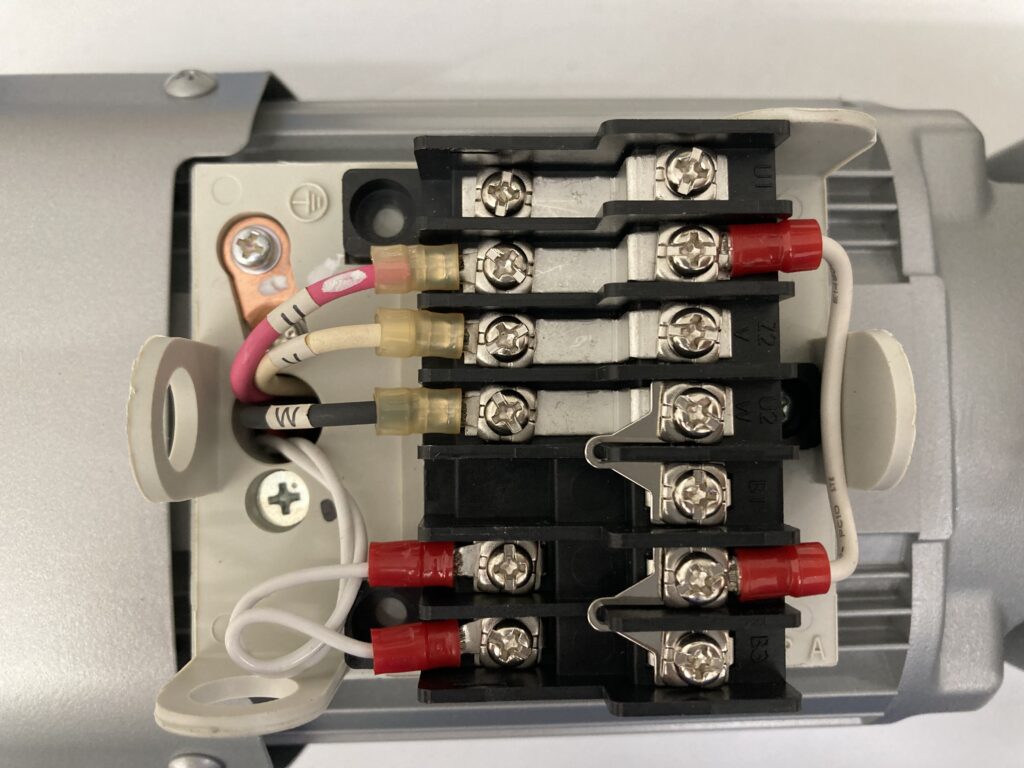

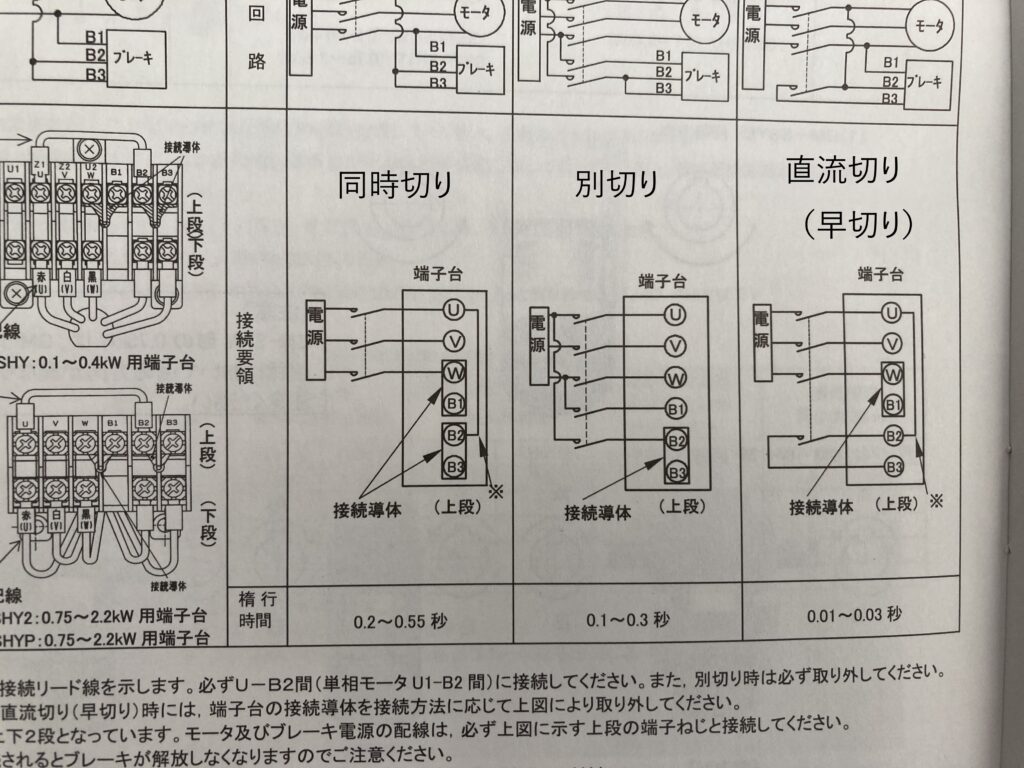

電磁開閉器での配線(同時切り)

同時切りとはモータを駆動させるときの電気を使って、同時にブレーキをON/OFFさせるやり方です。

電磁開閉器での同時切りの場合の配線は、ブレーキ無の電線と同じように4芯で赤白黒のモータのところにつなげばいいだけになります。

同時切りの場合は付属されている渡り電線と導体板はそのまま使うようにします。

こうすることでモータが駆動するときには同時にブレーキにも電気が流れてブレーキが解放されるため、モーターを回せるようになります。

電磁開閉器での駆動でも、ブレーキの制御方法に「同時切り」以外に「別切り」「直流切り」などがあります。

違いは惰行時間です。(惰行時間とはブレーキの電源を切ってからブレーキがかかるまでの時間)

- 同時切り・・・・・・・・0.2秒~0.55秒

- 別切り・・・・・・・・・0.1秒~0.3秒

- 直流切り(早切り)・・・0.11秒~0.03秒

私はあまり同時切り以外使うことがあまりありませんが、直流切りにするとモータが止まるときにガツンって感じで止まるので少し違和感を感じてしまいます。

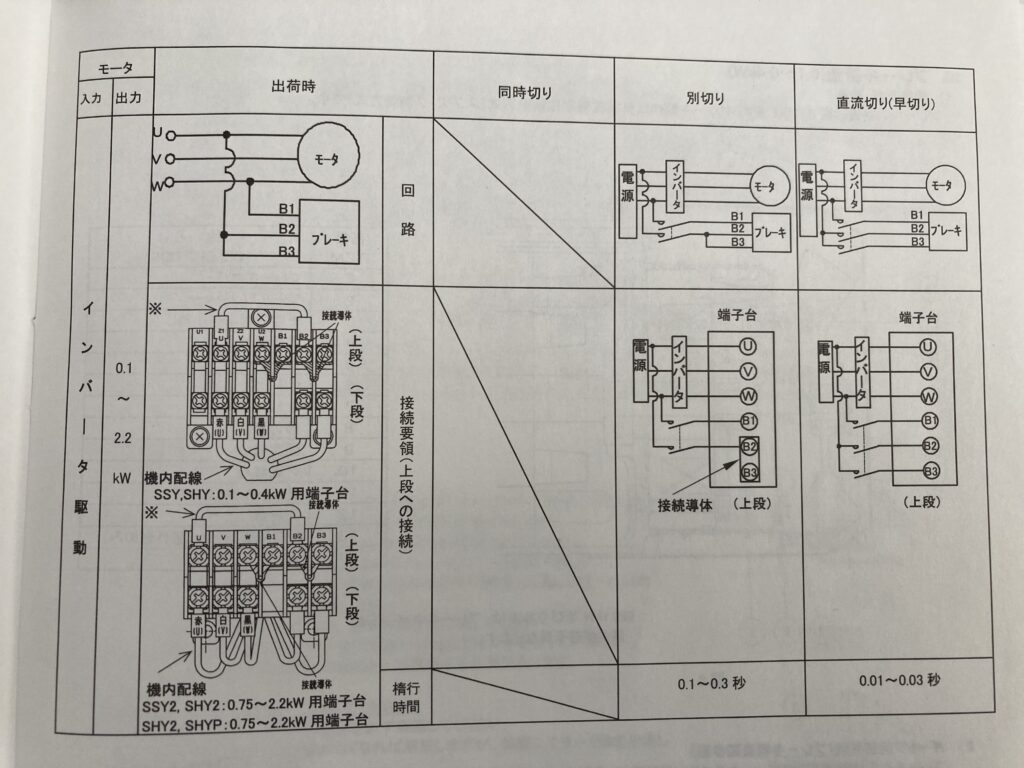

参考までに取説を載せておきます。

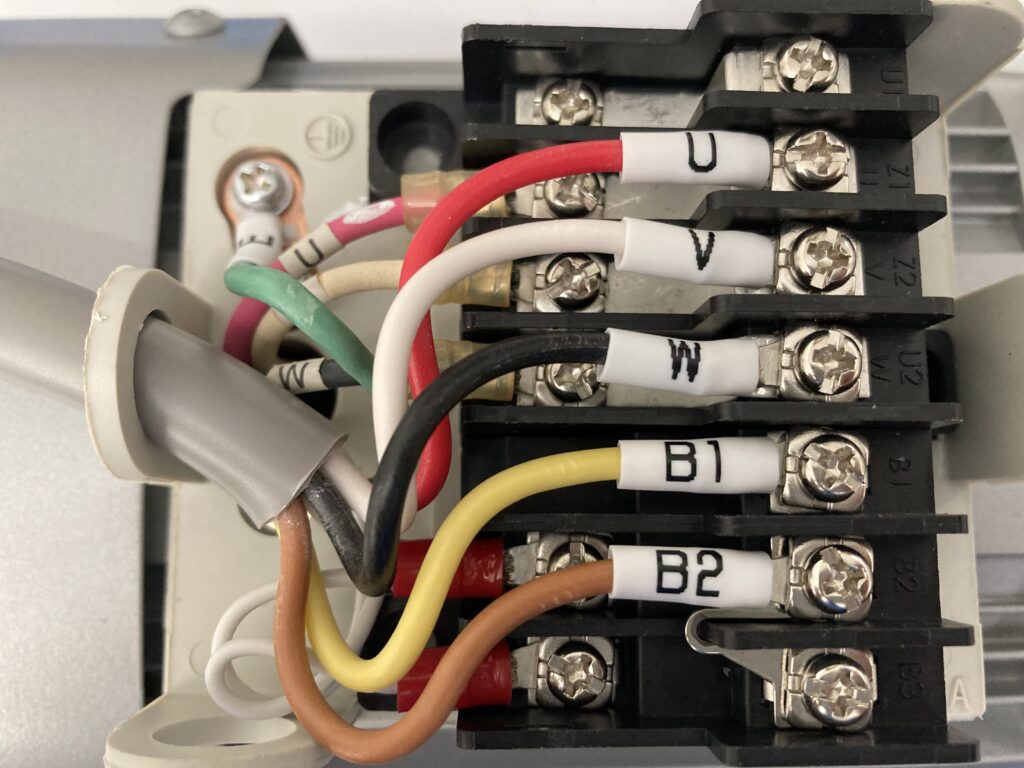

インバータでの配線

インバータ駆動の時は同時切りは使えません。基本的には別切りや直流切りを使います。

別切りの時は渡り電線とWとB1間の渡り導体板を外して、B2,B3の渡りだけを残します。

そして写真のように配線します。

もちろんB1、B2の電源はインバータの上から取り、パワーリレーなどで入り切りしてブレーキを制御します。

電線は6芯を使います。

直流切りの場合は渡りの電線と導体板をすべて取り除いて写真のように配線します。

直流切りもB1、B2、B3の電源はインバータの上から取り、パワーリレーなどで入り切りしてブレーキを制御します。

電線は7芯を使っています。

取説を載せておきます。インバータ駆動で同時切りはできないので取説にも載っていません。

よろしければインバータの記事も読んでください。

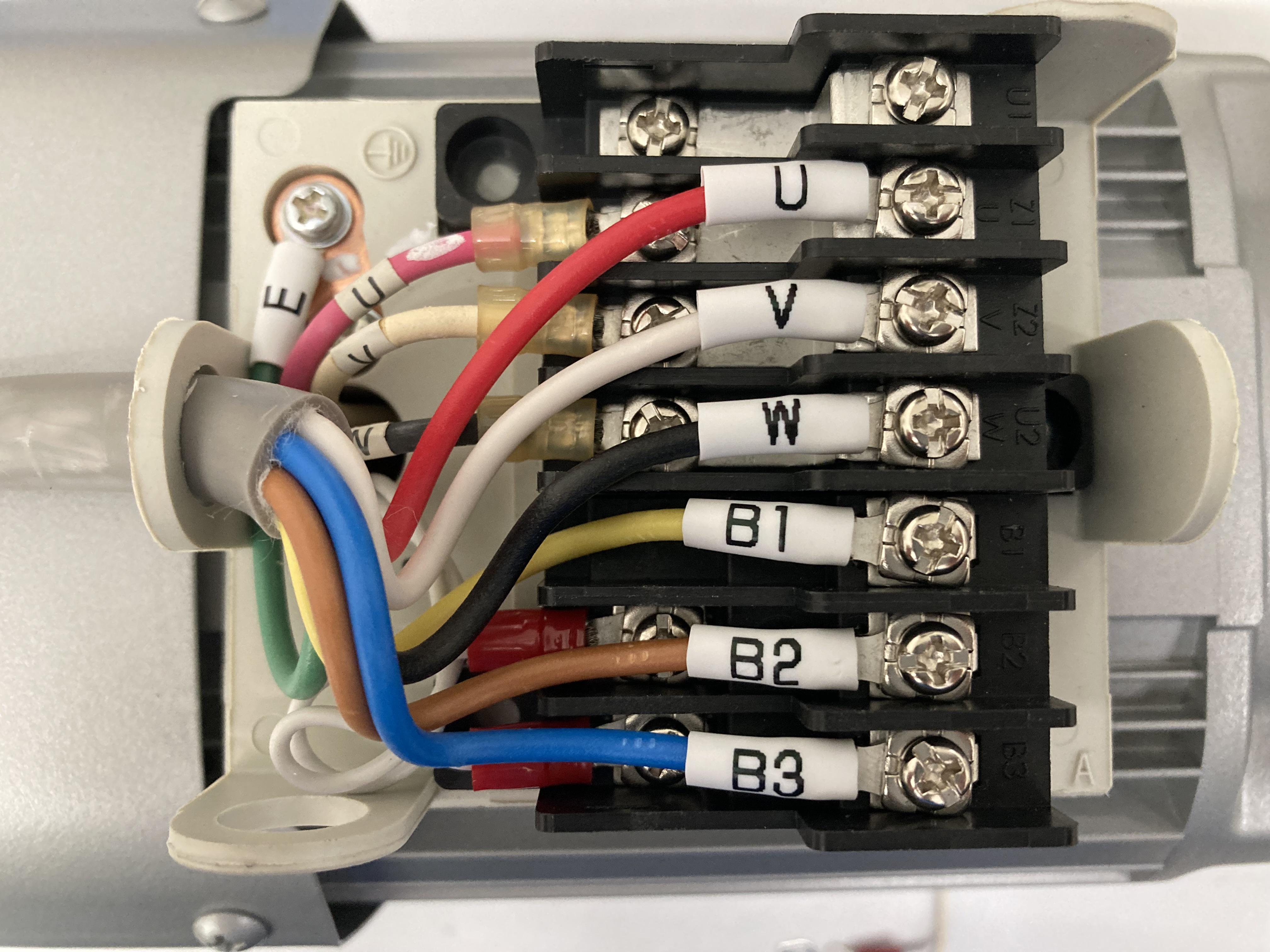

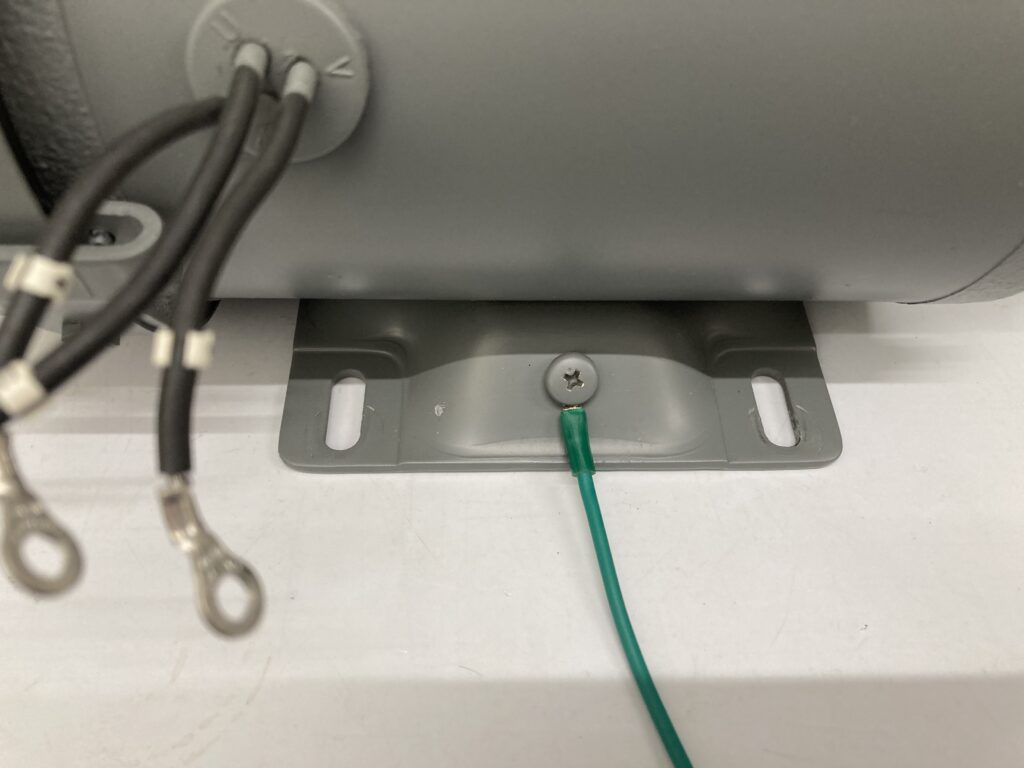

端子箱や端子台が無いモータ(今回は三木プーリ製モータ)

まずはモータのボディにあるアースねじにアースの電線(緑)をつなぎます。

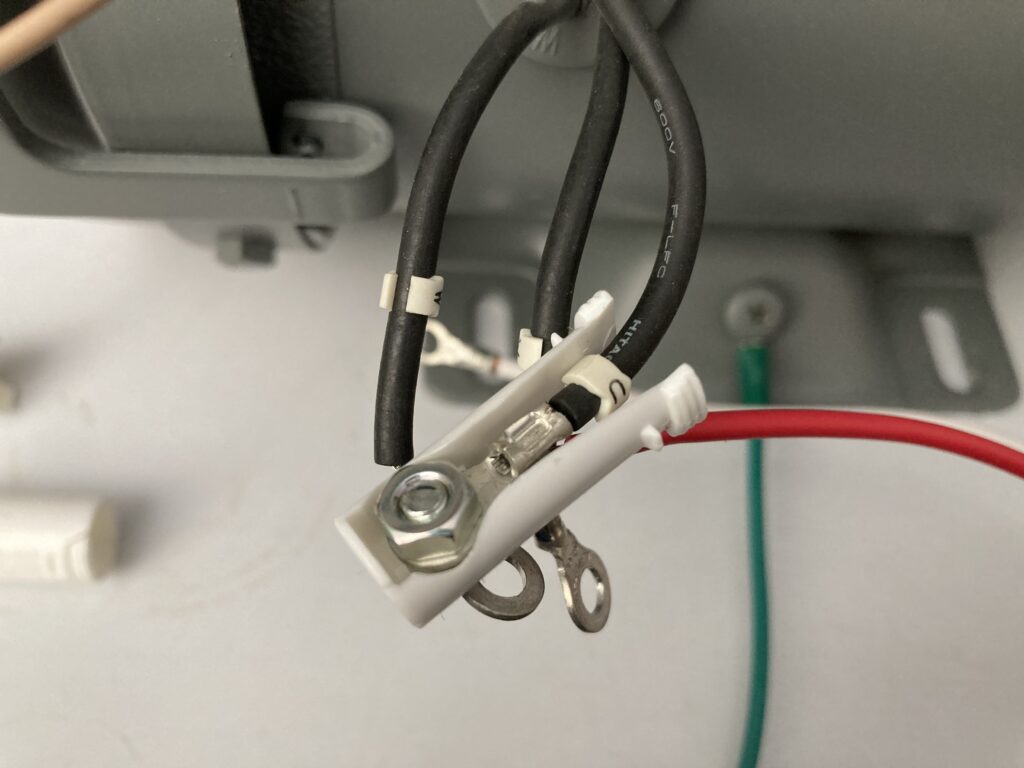

モータから出てきているU、V、Wの電線には丸端子が付いていることが多いので同じように制御盤からの電線も丸端子で準備します。

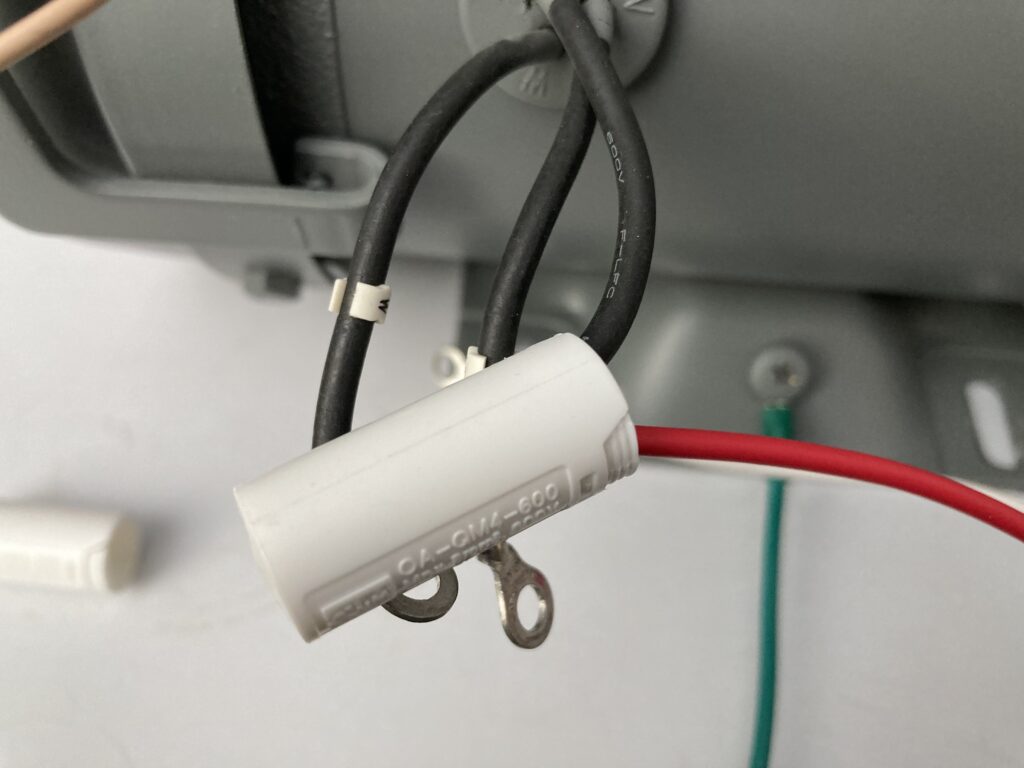

私は電線同士の接続に写真のような「丸端子ねじ止め用絶縁キャップ」をよく使います。

中にはスプリングワッシャ組み込みのM4ねじとナットが入っています。

このM4ねじとナットで電線の丸端子どうしを接続します。

7mmのスパナとドライバーでキッチリ締めて接続してください。

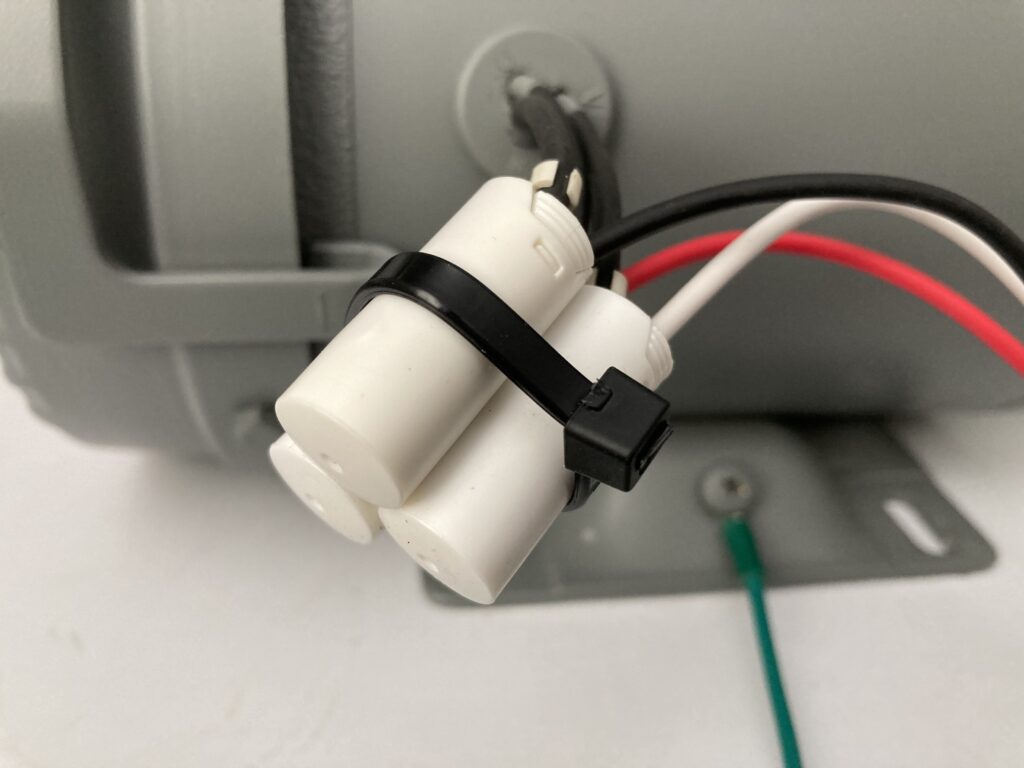

そして白いケースにはめ込みます。

最後に蓋をカチッと締めこめばこれで絶縁処理が完成です。

昔はビニルテープで絶縁処理をしていましたが、モータの交換時にビニルテープが剥がれ難かったりベタベタするのであまりお勧めはしません。

私はいつも最後にインシュロックタイで固定しています。

これで作業完了です。

まとめ

取説で見たら何処にどうつないだらいいのか分かるのですが、慣れないうちは悩んでしまうかもしれません。

ごくまれにブレーキ付きモータをインバータ駆動なのに同時切りにしているモータを見かけたりします。

故障の原因になるのでブレーキ付きモータは必ず「インバータ駆動時ブレーキ回路の電源はインバータの上から取る」ことを必ず覚えておいてください。

この記事が皆さんの参考になれば幸いです。

関連記事

最後に、このブログを書いている人