制御盤で重要な部品の一つにトランス(変圧器)があります。

AC200VをAC100Vにしたり、AC100VをAC24Vにしたり、電圧を変更できるとても便利な部品です。

そしてトランスにはいろいろな種類があります。単巻や複巻き、一時電源が100V、200V、400Vや単相に三相などがあります。

二次側は細かく設定されていて、小さければ3Vや2.5Vなんかもあります。

そんな中でも今日は一番よく使う単相複巻トランスのお話をしようと思います。

単相複巻トランス(単相複巻変圧器)でできること

名前の通り、単相電源の電圧を変更することができます。

電圧を下げる降圧だけではなく、100Vを200Vなどに電圧を上げる昇圧トランスもあります。

トランスには単巻と複巻という2種類があります。単巻は一時側と二次側がつながっていますが、複巻は一次側と二次側がつながっていません。

単巻の場合は何かトラブルがあったとき、一次側のトラブルが二次側に影響がでたり、その逆もあるので私はあまり使いません。

複巻トランスは一次側と二次側がつながっていないことで、一次側と二次側のトラブルがそれぞれに影響しないメリットがあります。

また二次側の電圧が100Vと24Vなど複数の種類の電圧を出せるものもあります。

単相複巻トランスってこんな部品

トランスってこんな部品です

これは相原電機製の単相複巻トランスで容量が3KVAというトランスです。

なんと重さが23Kgもあります!

一次側電圧は200V、二次側電圧は100V、二次側の電流値は27Aの容量があります。

こちらも同じ相原電機製単相複巻トランスですが容量が800VAです。

重さは10Kgないくらいです。

こちらは一次側電源は200Vですが、二次側は100V(750VA)と24V(50VA)と全然違う幅の二種類の電圧を出力する特注品です。

2時側電流値は100Vが6.8A、24Vが0.45Aの容量になっています。

VA(ボルトアンペア)とはW(ワット)とよく同じような意味だと考えがちですが以下の違いがあります。

- VA・・・有効電力+無効電力

- W・・・・有効電力

モータなどをトランスに接続する場合はモータの出力と力率などを計算してVAの容量を選定しなければいけません。

モータの出力が100Wなのに推奨トランスは400VAになるなど、VAとWを同じで考えると全然トランスの容量が違うなんてことになってしまいます。

これがヒーターなどの抵抗負荷だと、ヒーターW数の1.5倍くらいの容量のトランスを選定すれば大丈夫です。

トランスの端子の役割

上で紹介した3KVAのトランスの端子台を見てみましょう。

入力側端子

このトランスは入力が200V級のトランスです。

一次電源には「220V」と「200V」と「0」の端子があります。

電源電圧が220Vの場合は「220V」と「0」のところに。

200Vの場合は「200V」と「0」の端子につなぎます。

220Vと200Vなど電源が2つ用意されているのは、海外では220Vが一般的なのと、そのほか電源の変動などに対応するために用意されています。

出力側端子

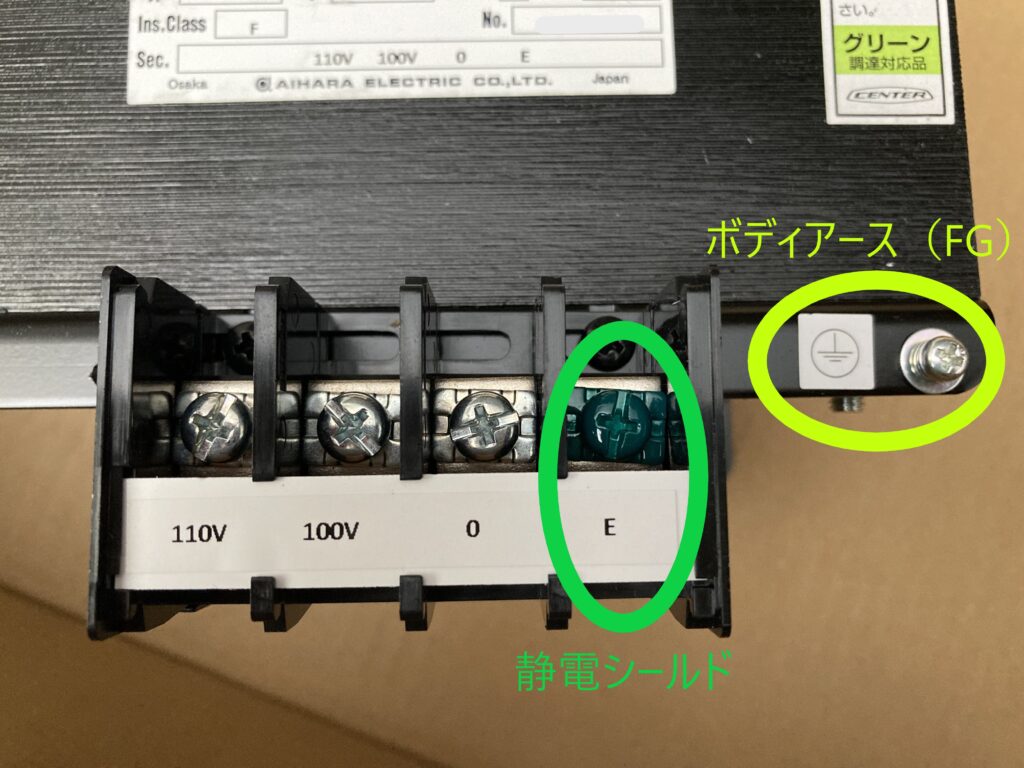

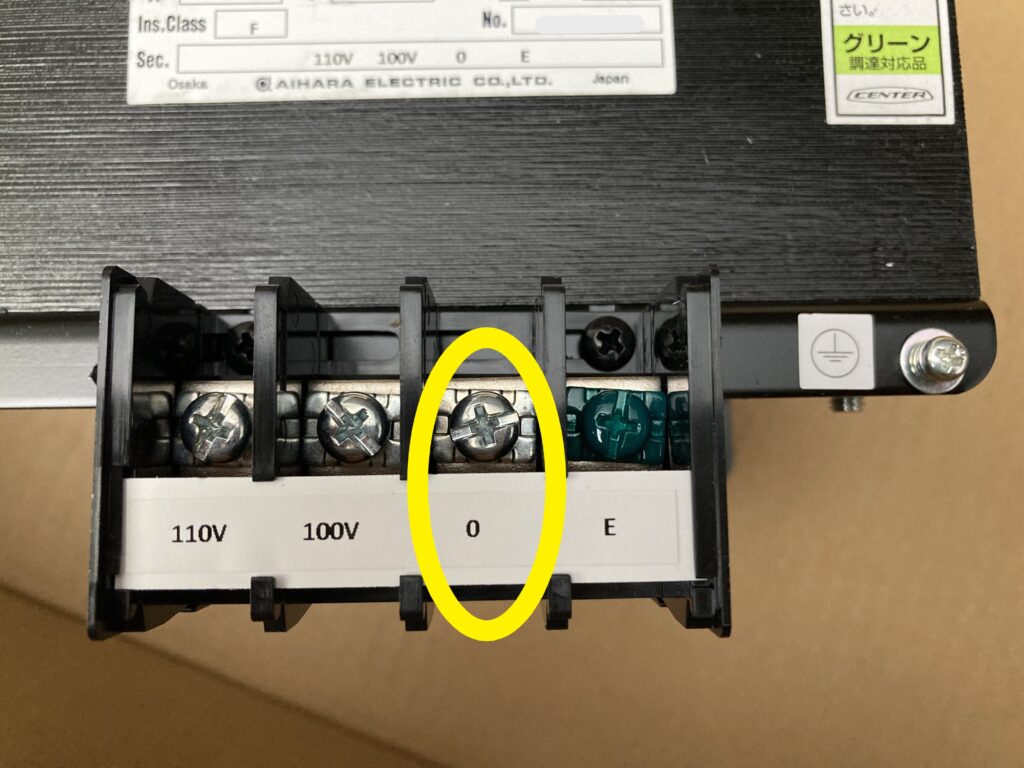

このトランスは200Vを100Vに降圧するトランスなので、端子が「110V」と「100V」と「0」の端子があります。

110Vを使うときは「110V」と「0」につなぎます。

100Vを使うときは「100V」と「0」につなぎます。

ここでも110Vと100Vの2つ用意されているのは海外に対応するためや、電圧の変動に対応するためです。

アース端子

出力側端子には「E」の端子があります。そして端子台の横のボディにもアースのマークのねじが付いています。

この2つの端子はそれぞれアースにつなぐのですが、役割が違います。

- 端子台の「E」端子・・・静電シールド用端子(ノイズを軽減するために接地する端子)

- ボディのアース端子(FG)・・・本体接地用の端子(できるだけ静電シールド端子とは別の場所に接地する)

接地で使う電線は2sq(直径1.6mm)以上の電線で接地をします。

単相複巻トランスの二次側に漏電ブレーカを設置する場合の注意点

単相複巻トランスの二次側に漏電ブレーカを設置したい場合があると思います。

単相複巻トランスの二次側に漏電などの事故が起きた場合、一次側に漏電ブレーカを付けていたとしても一次側漏電ブレーカは漏電検出ができません。

それはなぜかというと、単相複巻トランスは一次側と二次側がつながっていないため別の電源になっているからです。

もし二次側で漏電が起きた場合は二次側で漏電を検出し電路を遮断する方法を取らなければいけません。

そこで二次側に漏電ブレーカを設置すればいい訳ですが、これだけでは漏電検出ができません。

二次側で漏電ブレーカによって漏電を検出するためには「0」端子を接地する必要があります。

この仕事を始めたころ本当に二次側の片方を接地して大丈夫なのかとドキドキしながら「0」端子を接地していました。

でもよく考えたら家庭に来ている100Vも電柱のトランスの片方は接地されているわけですから普通の事なのですが、何故かいつもドキドキしていました。

まとめ

今回は単相複巻トランスのお話をしました。

- トランスは交流電気の電圧をいろいろ変更できる装置。

- 容量は二次側につなぐ負荷によって計算方法が異なる。

- 静電シールドやボディアースの接地をする。

- 二次側に漏電ブレーカを設置する場合は二次側の片方「0」の端子を接地をする。

よく見る部品なのですが使い方は奥が深い部品ですね。

大きな電気が流れるところでもあるので、選定や設置、そして接地はキッチリ行うよう私も気を付けます!

この記事が皆さんの参考になれば幸いです。

関連記事

最後に、このブログを書いている人